こんにちは、さくらです。

当ブログにお越しいただきありがとうございます。

私は男の子3人のママで、看護師をしています。現在は産休中。

2025年の間にWebマーケティングを学び、在宅ワークで月収30万円を稼ぐ!という目標を掲げ、その成長記録をこのブログで発信しています。

いまは3人の子どもがいて、産休中とはいえ、洗濯や掃除、ご飯づくり、2週間おきの妊婦健診、いまのうちにできること!と思いこうしてブログを作成したり・・・意外と時間はあっという間に過ぎていきます。

そんな私がいま、夫より頼りにしているのが「生成AI」!

2025年は生成AIをどう使いこなすかで仕事の出来が大きく変わってくると言われています。

私自身、生成AIを使い始めてまだ半年経ちませんが「時短」「効率化」を実感しています!

今日はそんな生成AIの活用法についてお話していきます。

忙しいママにこそ生成AI

毎日仕事と子育てと忙しいですよね。

とくに私は料理が得意ではないので、食事の献立を考えるのに悩みます。

そんなときも生成AI!

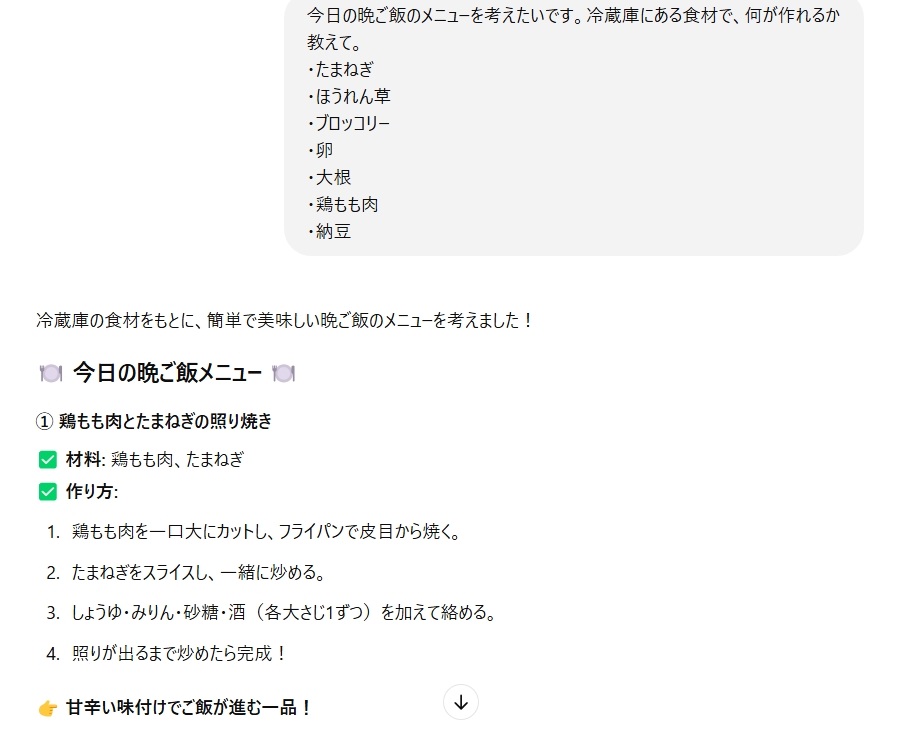

先日は”ChatGPT”という生成AIにこんなお願いをしました。

今日の晩ご飯のメニューを考えたいです。冷蔵庫にある食材で、何が作れるか教えて。

・たまねぎ

・ほうれん草

・ブロッコリー

・卵

・大根

・鶏もも肉

・納豆

すると・・・

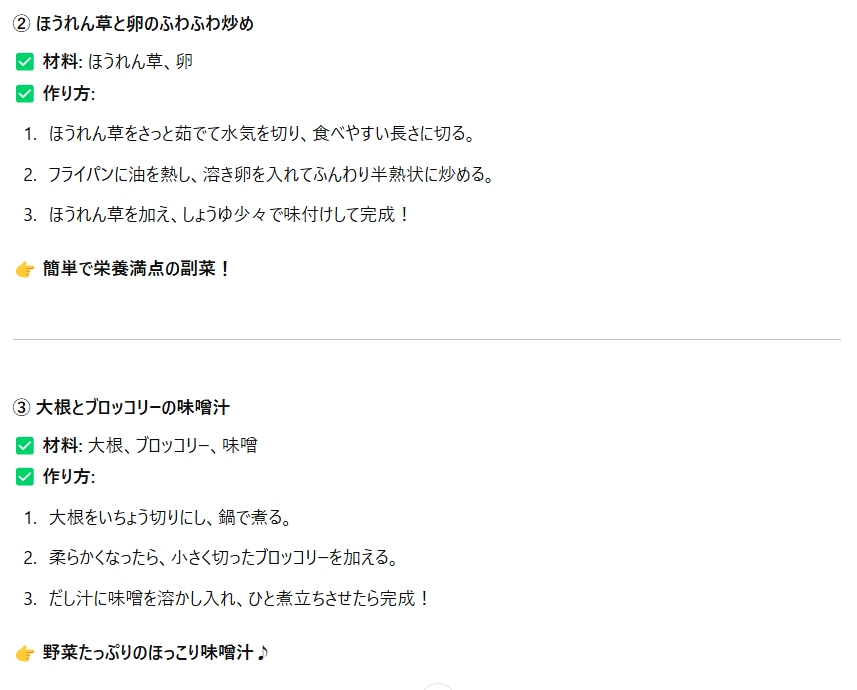

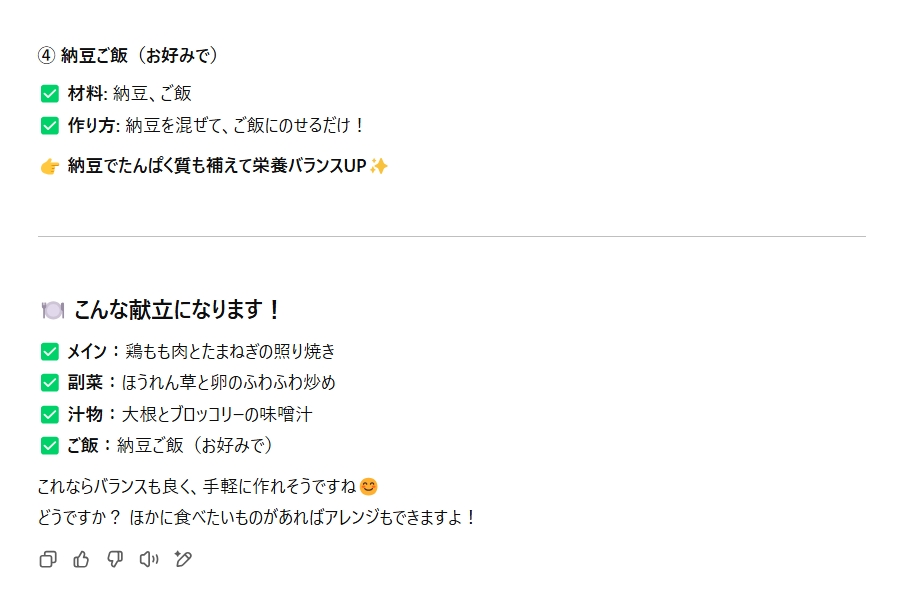

バランスを考えた献立を4品も考えてくれました!

一つ一つの献立も作り方の説明付き、しかも簡単。とっても有難いです!

しかもこれが、質問を書いてクリックして、たったの5秒くらいで出てくるんです。

どうでしょうか。「時短」「効率化」を実感できますよね!!

お子さんがいる家庭であれば、

こんな内容を聞いてみて、週末お子さんと一緒に何か作ってみるのもいいかもしれません!

仕事でも生成AIを使うことでこんなに時短・効率化!

私は副業でInstagramで投稿のスライドや動画を作成して、代理で投稿するという仕事をしており、そこでも生成AIを活用しています。

具体的にどんな風に活用しているか説明します。

クライアントと共有している投稿したい内容の原稿(文章)を、”Claude”という生成AIに投稿用の台本にしてほしいとお願いします。すると、下のような台本ができあがります!

具体的な内容はちょっとお見せできないのですが、こんな風にシーン分けがしてある、投稿を作るうえでの基礎となる台本を作成してくれます。

これもコピペしてEnterをクリックしてからたったの5秒程度で出てくるのです!

この内容を参考にして、投稿のスライドや動画を作っています。

「ちょっと区切りがおかしいな」とか「これだと内容のニュアンスが伝わりにくいかもしれない」と思う部分は、自分で考えて言葉を変えたり、スライドの順番を調整するなどしています。

それでも毎回すべての台本を自分で考えて整えてから作業するよりも、だいぶ効率化できます。おそらくかかる時間は自分ひとりで行う場合の1/3以下に時短できているのではないかと思います。

根拠のある文章づくり

また、クライアントの原稿が根拠のあるものなのか調べたいときは“Perplexity”という生成AIを使って確認しています。

この“Perplexity”という生成AIはリアルタイムでインターネット上のサイトから情報を検索します。そしてさまざまなサイトの情報を元に、精度の高い回答を文章で提示してくれるのです。 出典元のサイトや画像へのリンクも貼られているため、クリックして元サイトに遷移することで、内容の検証も行えます。

献立を考えるのに活用した“ChatGPT”などは少し情報が古い時がありますが、こちらの“Perplexity”はリアルタイムで検索してくれるので、最新の情報を得られるのが安心です。

生成AI+自分のオリジナリティを入れよう

生成AIを使う時は、注意点もあります。

それは、生成AIが出してくれた答えをそのまま全てコピペして公開するのはやめたほうがいいという点です。

生成AIはAさんとBさんで質問する人が違ったとしても、同じ質問をすれば同じ答えが返ってくるでしょう。つまり、「生成AIの答え」は「あなたの作品」ではないのです。

「あなたの作品」にするためには、オリジナリティが必要です。生成AIが出した答えに対し、あなたなりのリメイクをしなければなりません。

たとえば、先ほども書きましたが、私は投稿作成をする際に生成AIに台本を作ってもらいます。その台本には必ず手を加えています。

言葉をより簡潔にしたり、もう少し伝わりやすい言葉に変えたり、余分な情報だと思ったら思い切って削除したりしています。

自分のアカウントでの発信では、それに加えて自分の考えや体験談を入れられるところは追記することで、完全なオリジナルのものになるようにしています。

こうして時短と効率化を叶えながら、毎日生成AIを活用していると、だんだん「生成AIは難しいもの?」と思っていた気持ちが「頼りになる存在」へと変化しました。

生成AIをより活用していくために

生成AIは尋ねる内容によって、返答が変わります。それはつまり、尋ねる内容の精度を上げれば、答えもより精度が上がる可能性があるということです。

一般的に、尋ねる内容のことを「プロンプト」と呼んでいます。

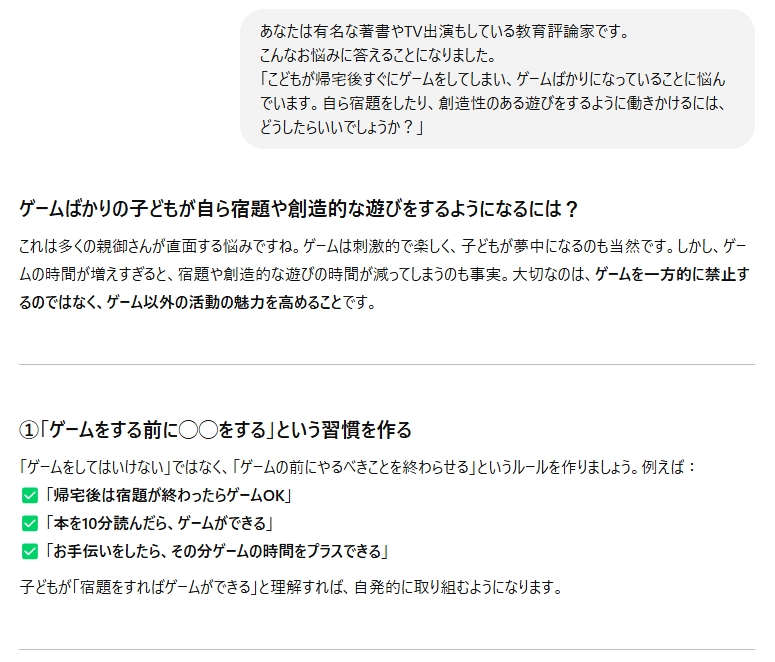

以下は子どもがゲームばかりで宿題などに自主的に取り組まないことを私が悩んでいて、そのことについてChatGPTに2種類のプロンプトで質問を投げかけてみました。

①こどもが自分で宿題をやる方法は?

②あなたは有名な著書やTV出演もしている教育評論家です。

こんなお悩みに答えることになりました。

「こどもが帰宅後すぐにゲームをしてしまい、ゲームばかりになっていることに悩んでいます。自ら宿題をしたり、創造性のある遊びをするように働きかけるには、どうしたらいいでしょうか?」

~~~~~~~~~~

2️⃣ 宿題がやりやすい環境を作る

✅ 静かで集中できる場所を用意

-

テレビやゲームがない環境で、勉強に集中できるスペースを確保

✅ 文房具を手元にそろえておく

-

消しゴムや鉛筆を探している間に集中力が切れるのを防ぐ

✅ 親は近くにいるだけでOK

-

「見張る」のではなく、「そばで静かに本を読む」「仕事をする」と、子どもも安心して取り組みやすい

3️⃣ 楽しみながら取り組める工夫

✅ 宿題を終えたらごほうびタイム

-

「宿題が終わったらゲーム10分OK」「おやつタイム!」など、楽しいこととセットにする

✅ 一緒に考える姿勢を見せる

-

つまずいたときは「ここはどう考えたの?」と質問する

-

答えを教えるのではなく、考えるヒントを出す

✅ 終わったらほめる!

-

「すごいね!」「今日は早く終わったね!」と小さな達成も認める

-

「がんばったね!」の言葉が、次のやる気につながる

4️⃣ 自分で計画を立てさせる

✅ チェックリストを作る

-

宿題の内容をリスト化し、自分でチェックできるようにすると達成感UP

✅ 「いつやる?」を子どもに決めさせる

-

「宿題やりなさい!」ではなく、「何時からやる?」と聞くと、自分で決めた分やる気が出る

~~~~~~~~~~

② ゲームの時間を「見える化」して管理する

子どもに「もう少しだけ!」と言われると、ついズルズルと許してしまいがちですが、時間のルールを明確に決めましょう。例えば:

✅ ゲームの時間は1日○分(タイマーを使う)

✅ 「〇時〜〇時まで」と決めておく(メリハリをつける)

✅ 「○回勝ったら終わり」など、達成条件を設定する

子ども自身が時計を見ながら管理できるようにすると、ルールを守りやすくなります。

③ 創造的な遊びの楽しさを増やす

ゲームの代わりになる「夢中になれる遊び」を見つけることも重要です。例えば:

🎨 工作やお絵かき → 「お絵かきしたら、リビングに飾ろう!」

📖 マンガや本を読む → 「面白かったページを教えて!」

🏗 ブロックやプラモデル → 「どんな建物を作れるかな?」

🌿 外遊び・体験学習 → 「公園で○○してみよう!」

親が一緒に楽しむ姿勢を見せると、子どもも自然と興味を持ちます。

④ ゲームを「悪者」にしない

「ゲームばかりやってないで宿題しなさい!」と叱ると、ゲームが「楽しいもの」、勉強が「つまらないもの」となり、逆効果です。

👉 ゲームの良さも認めつつ、バランスを大切にする姿勢を示すことが大切。

例えば、親も一緒にゲームを楽しみながら「このゲームのどこが面白いの?」と話すことで、子どもの考え方を知るきっかけになります。

⑤ 「親自身の姿」を見せる

子どもは親の姿をよく見ています。もし親がスマホばかり見ていたら、子どももゲームに没頭してしまうでしょう。

✅ 親が本を読んでいる姿を見せる

✅ 趣味や仕事に熱中する姿を見せる

✅ 「ゲーム以外にも面白いことがたくさんある」と伝える

子どもは「楽しそうなこと」をマネしたがるもの。親が創造的な活動を楽しんでいれば、自然と興味を持つようになります。

~~~~~~~~~~

いかがですか。

同じような悩みですが、ゲームの情報を入れたことで答えがだいぶ変わりました。

今回はあまり結果に大きく影響しなかったのですが、「あなたは○○の専門家です」などという文言を入れるのは、生成AIに役割を持たせ、どんな立場から答えが欲しいかを明確にできるのでおすすめです。

こうして生成AIに色んな質問を投げかけることで、自分の「学習」や「スキルアップ」にもつながっていきます。色んな情報をあっという間に教えてくれるので、ネットで検索をして、記事を探すよりも時短・効率化になります。

生成AIに対する私の課題

私の今後の課題はプロンプトの精度をより上げていくことです。

自分が何を知りたいのかが明確でないと、プロンプトも明確になりません。一度で納得できる答えが出てこないなら、自分が知りたい内容が返ってくるまで質問を何度か投げかけています。

それは自分の考えを相手に伝える練習にもなります。

また生成AIにどんな風に尋ねれば聞きたい答えが返ってくるのかという生成AIの使い方の練習にもなります。

いまは他のブログやXなどのSNSでも、色んな人がプロンプトのヒントを出してくれているので、そういうところからも情報収集をするようにしています。

生成AIにはどんなものがある?

有名なもの、私が使っているものを4つご紹介します。

①ChatGPT ②Gemini ③Claud ④Perplexity

| AI名 | 特徴 | おすすめ用途 |

|---|---|---|

| ①ChatGPT | 会話が自然で、 文章生成が得意 | 長文作成、アイデア出し、 プログラミング |

| ②Gemini | Google検索と統合、 最新情報に強い | 最新ニュース調査、Google連携 |

| ③Claude | 安全性が高く、 長文処理が得意 | 文書要約、倫理的な対話 |

| ④Perplexity | 出典付きの検索型AI | 正確な情報調査、論文リサーチ |

まだ生成AIを使ったことがないよ、という方は①ChatGPTが使いやすいでしょう。会話調でやりとりができ、どんな質問にも比較的質の高い答えが返ってきます。

ChatGPTに慣れてきたり、Googleのツールをよく使うかたならGeminiもオススメ。

Claudeは先ほどの投稿作成の台本作りなど少し長めの文章を解析してもらうのに適しています。

Perplexityはネット検索として活用したり、他のAIでの結果を検証するために使用したりしています。

4つとも無料版と有料版があり、有料版では高度な機能や優先アクセスなどの特典がつきます。

最後に

私も生成AIを使い始めたのは副業のスキルを磨くためのオンラインスクールに入って少ししてからで、まだ半年も経っていません。

それでも副業の仕事に活かしたり、日々活用して、もう手放せない存在になっています。今後Webマーケティングの勉強や仕事をする上でも必須のスキルとなるでしょう。

「将来AIに仕事を奪われる」という言葉はよく聞くと思います。

AIに使われる側の人間になるのか、AIを使いこなす側の人間になるのかは2025年のAIとの関わり方にかかっているのではないかと、こんな初心者の私でも思っています!

もしあなたがまだ始めていないなら、簡単な質問から始めてみましょう。「明日の天気は?」からでもいいんです。

もう活用している方は、より使いこなしていけるよう一緒に努力していきましょう!